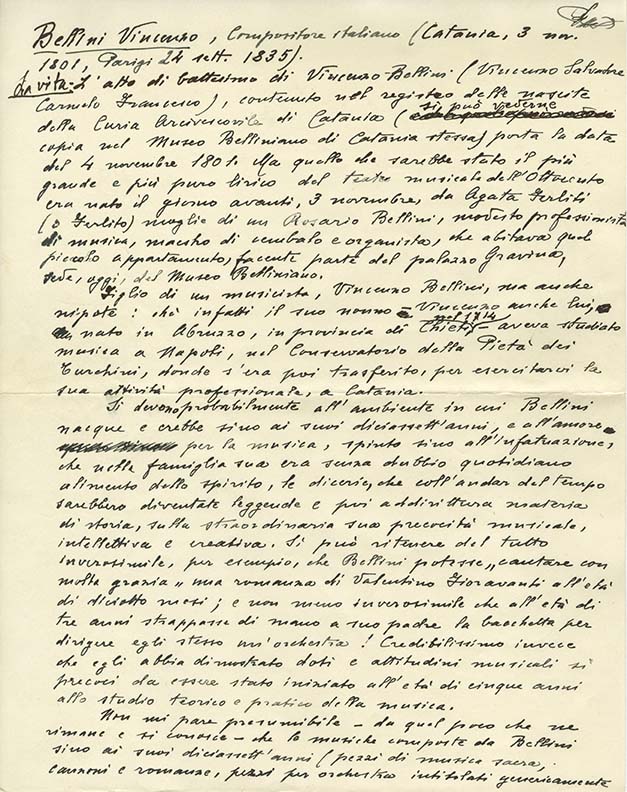

Bellini Vincenzo, Compositore italiano (Catania, 3 nov. 1801, Parigi, 24 sett. 1835).

La vita – L’atto di battesimo di Vincenzo Bellini (Vincenzo Salvatore Carmelo Francesco), contenuto nel registro delle nascite della Curia Arcivescovile di Catania (si può vederne copia nel Museo Belliniano di Catania stessa) porta la data del 4 novembre 1801. Ma quello che sarebbe stato il più grande e più puro lirico del teatro musicale dell’Ottocento era nato il giorno avanti, 3 novembre, da Agata Ferliti (o Ferlito) moglie di un Rosario Bellini, modesto professionista di musica, maestro di cembalo e organista, che abitava quel piccolo appartamento, facente parte del palazzo Gravina, sede, oggi, del Museo Belliniano.

Figlio di un musicista, Vincenzo Bellini, ma anche nipote: ché infatti il suo nonno – Vincenzo anche lui, nato in Abruzzo, in provincia di Chieti, nel 1714 – aveva studiato musica a Napoli, nel Conservatorio della Pietà dei Turchini, donde s’era poi trasferito, per esercitarvi la sua attività professionale, a Catania.

Si devono probabilmente all’ambiente in cui Bellini nacque e crebbe sino ai suoi diciassett’anni, e all’amore per la musica, spinto sino all’infatuazione, che nella famiglia sua era senza dubbio quotidiano alimento dello spirito, le dicerie, che coll’andar del tempo sarebbero diventate leggende e poi addirittura materia di storia, sulla straordinaria sua precocità musicale, intellettiva e creativa. Si può ritenere del tutto inverosimile, per esempio, che Bellini potesse «cantare con molta grazia» una romanza di Valentino Fioravanti all’età di diciotto mesi; e non meno inverosimile che all’età di tre anni strappasse di mano a suo padre la bacchetta per dirigere egli stesso un’orchestra! Credibilissimo invece che egli abbia dimostrato doti e attitudini musicali sì precoci da essere stato iniziato all’età di cinque anni allo studio teorico e pratico della musica.

Non mi pare presumibile – da quel poco che ne rimane e si conosce – che le musiche composte da Bellini sino ai suoi dicassett’anni (pezzi di musica sacra, canzoni e romanze, pezzi per orchestra intitolati genericamente Sinfonie, e uno Cantata) fossero tali da far menomamente prevedere a quali prodigiose altezze di potenza creativa, melodica e drammatica, il suo genio sarebbe pervenuto; ma le prove già allora da lui date potevano indubbiamente essere stimate tali da far concepire, non solo ai suoi famigliari ma anche ai cultori di musica della sua città, le più lusinghiere speranze in una sua futura carriera di compositore. Il che vale a spiegare come il Decurionato della Città di Catania, accogliendo favorevolmente una supplica suggerita alla famiglia Bellini dai duchi di San Martino, deliberò di assegnare al giovinetto, «scorgendo genio e vivacità nel ricorrente», un sussidio (oggi si direbbe «borsa di studio») di annue onze 36 per quattro anni (periodo che fu poi prolungato di altri due anni) perché egli potesse recarsi a continuare e compiere i suoi studi a Napoli.

Giunto a Napoli nel luglio del 1819, Bellini fu ammesso al Conservatorio musicale di San Sebastiano, dove ebbe a maestri Giovanni Furno per l’armonia, Giacomo Tritto per il contrappunto e Nicola Zingarelli per la composizione, e dove ebbe a condiscepolo quel Francesco Florimo che sin ch’egli visse fu l’amico suo più costantemente devoto e affezionato e il suo maggior confidente, e sarebbe poi stato il più geloso custode della sua memoria e il più appassionato esaltatore della sua gloria.

Taluno ha creduto poter affermare che il giovane Bellini studente a Napoli «adorava» Haydn e Mozart, dei quali studiava con grande amore le opere. Cosa poco credibile, visto che in tutte le oltre che duecento lettere dell’Epistolario belliniano, nelle quali ricorrono frequentemente i nomi di Pergolesi, di Rossini, di Donizetti, e di altri musicisti minori, non si trovano mai nominati i due grandi maestri tedeschi. Che Bellini conoscesse opere di Haydn e di Mozart si può ammettere; che magari le studiasse, anche; ma che sentisse per quella musica una profonda simpatia e un vivo trasporto, no, non si può crederlo. Gli entusiasmi, i trasporti, l’amore del giovine Bellini, italiano, siciliano, e portato dal suo genio all’espressione vocale, lirica o drammatica, non potevano essere che per la musica italiana, e teatrale, del suo tempo.

Intorno al 1824 si può fissare il reciproco innamoramento, casto ma appassionato, di Bellini e di Maddalena Fumaroli, figlia di un austero magistrato napoletano. Infelice amore per il giovane, cui fu ripetutamente rifiutata la mano della ragazza; infelicissimo per la ragazza, alla quale Bellini finì per rinunciare con poco edificante rassegnazione.

Prescindendo da non molte composizioni sacre e profane – per la maggior parte disperse, ma presumibilmente di scarsa importanza – scritte da Bellini durante il periodo dei suoi studi in Conservatorio (fra le quali una romanza per canto e cembalo su versi di Maddalena Fumaroli, «Dolente immagine di Filli mia»), il primo notevole saggio di composizione offerto dal giovane musicista fu l’opera semiseria Adelson e Salvini, su libretto di Leone Tottola, eseguita nel teatrino del Conservatorio il 12 gennaio del ’25. Nonostante che i migliori pezzi di essa siano stati poi felicemente trasferiti da Bellini in altre sue opere (nel Pirata, nella Sonnambula, nei Capuleti) può dirsi che l’Adelson e Salvini era opera di mediocre valore. L’esito da essa ottenuto fu però tale da indurre la Direzione del Teatro di San Carlo ad assumere l’impegno di far rappresentare un’altra opera del suo autore, che fu Bianca e Gernando (Gernando invece di Fernando, per non offendere – Dio liberi! – il Principe ereditario), opera seria su libretto di Domenico Gilardoni, che andò in scena il 30 maggio del ’26, avendo ad esecutori cantanti già allora celebri, quali la Meric-Lalande, il tenore Rubini e il basso Lablache. «Questa sera» scriveva Donizetti in quel 30 maggio «va in scena Bianca e Fernando, del maestro Bellini, prima sua produzione, bella, bella, bella, e specialmente per la prima volta che scrive». Donizetti esagerava, ma l’opera produsse grande effetto, tanto che l’impresario Barbaia, dimostrando acutissima preveggenza, offrì al giovane compositore una scrittura per un’opera da rappresentarsi al Teatro alla Scala di Milano.

30 maggio 1826, 25 gennaio del ’35:

dall’andata in scena della Bianca a Napoli alla prima rappresentazione dei Puritani a Parigi. Tenere presenti le due date: un periodo di neppur nove anni che bastò a Bellini per dare al teatro di musica, non solo d’Italia ma del mondo, dieci opere, tre delle quali – La Sonnambula, Norma, I Puritani – capolavori di imperitura bellezza.

Bellini partì per Milano, in compagnia del Barbaia e dei tre artisti che dovevano essere i principali esecutori della sua nuova opera – la Meric-Lalande, il Rubini, Tamburini – il 5 aprile del ’27. E a Milano incontrò e conobbe Felice Romani, l’ingegnoso e fecondo poeta, espertissimo di teatro, che sarebbe stato l’autore di tutti i libretti che egli avrebbe poi musicato, eccettuato quello dei Puritani; e dal Romani ebbe il libretto del Pirata, dramma di soggetto intenzionalmente siciliano, ricco di situazioni sceniche patetiche e avvincenti. Il ’27 ottobre di quello stesso anno Il Pirata otteneva al Teatro alla Scala un successo entusiastico, di pubblico e di critica. Specialmente rilevata da un certo critico – cosa che fa onore all’acume di costui – l’efficacia espressiva di molti dei cosiddetti recitativi dell’opera.

1828: Bellini è a Genova, per inaugurarvi colla Bianca riveduta e corretta, e in parte rifatta (tre dei pezzi aggiunti si sarebbero poi ritrovati nella Norma), la stagione d’opera del Teatro Carlo Felice: e l’opera va in scena il 7 aprile, applauditissima.

Ma la data del ’28 è nella vita di Bellini importante non solo per ragioni artistiche, ma anche perché proprio in quell’anno egli conobbe Giuditta Turina (nata Cantù), bella donna e giovane come lui, che fu l’oggetto della sua seconda passione amorosa (la prima, se fu veramente passione, era stata quella per la Fumaroli – Nennella - : la terza, che fu passione ardentissima, ma non si sa fino a qual punto corrisposta, fu, cinque anni dopo, quella per Maria Malibran; non volendo tener conto di innumerevoli ma fugaci relazioni amorose che Bellini ebbe con altre donne, fra le quali la capricciosissima Samoyloff). Importante la relazione amorosa di Bellini con la Turina, perché quella donna fu la sola che riuscì a tenerlo avvinto al proprio fascino e al proprio amore per circa cinque anni, non solo volendolo seco a Milano e nella sua villa di campagna, ma seguendolo, noncurante dei giudizi del mondo, a Bergamo, a Venezia, a Napoli.

1829: La Straniera, quarta opera di Bellini, va in scena il 14 febbraio alla Scala di Milano, ed ha ottimo esito. I catanesi, orgogliosi del loro ormai famoso concittadino, fanno coniare, per onorarlo, una medaglia d’oro che sul recto presenta l’immagine di lui e le parole «Vinc. Bellini Catanensis Musicae Artis Decus»e sull’altra faccia «Meritis quaesitam Patria»

Alla Straniera seguirono due opere di assai minori meriti: una Zaira – composta in fretta e forse con molto sforzo – che ebbe accoglienze del tutto sfavorevoli a Parma il 16 maggio di quello stesso anno ’29, e I Capuleti e i Montecchi che andò in scena l’11 marzo del ’30 alla Fenice di Venezia con buon esito, ma che, nonostante la bellezza di alcuni pezzi, non credo sia da porre fra le opere più notevoli e più degne del genio belliniano.

Nel maggio del ’30 Bellini si ammala, gravemente, di quella malattia di fegato e di intestini della quale pochi anni più tardi sarebbe morto. Supera numerose crisi, uscendone apparentemente vittorioso, ma in realtà debolissimo e bisognoso di riposo. E non appena è in grado di mettersi in viaggio accetta l’offerta di un Conte Passalacqua che lo desidera ospite in una sua villa a Moltrasio, sul lago di Como. Da Blevio, dove essa possedeva una sua villa, va allora a raggiungerlo un’altra donna di lui innamorata, un’altra Giuditta, Giuditta Pasta, la mirabile artista che sarebbe stata la prima protagonista della Sonnambula, della Norma, della Beatrice di Tenda (Ritengo non sia da dare gran peso alla probabile relazione amorosa di Bellini con Giuditta Grisi, «la terza Giuditta»).

Che prima di decidersi a comporre la musica della Sonnambula Bellini avesse pensato, d’accordo con Romani, a un Ernani (dal dramma di Victor Hugo), è sufficientemente documentato, oltre che da varie testimonianze epistolari, da appunti musicali suoi propri, dei quali poi egli si servì per le sue opere successive. Ma il proposito, o l’intenzione, di comporre un Ernani, fu presto abbandonato.

Probabilmente, la musica della Sonnambula fu per gran parte pensata a Moltrasio, nell’autunno del ’30; ma fu poi composta a Milano, con rapidità dimostrativa di uno speciale stato di grazia, fra gli ultimi mesi del’30 e il febbraio del ’31, sì che l’opera poté andare in scena, al Teatro Carcano, il 6 marzo del ’31. E fu una serata trionfale.

Non altrettanto trionfale – anzi, proprio il contrario – la serata del 16 dicembre del medesimo anno, quando alla Scala fu data la prima rappresentazione della Norma, cantata, oltre che da Giuditta Pasta, da Giulia Grisi, dal tenore Donzelli e dal basso Negrini. C’è stato chi ha ritenuto di poter attribuire quel fiasco, o insuccesso, al disorientamento del pubblico di fronte alla straordinaria novità di linguaggio dell’opera. Ma l’ipotesi non mi pare accettabile, perché se il linguaggio della Norma è di inaudita potenza, non è però sostanzialmente diverso da quello delle opere belliniane che precedentemente, ance a Milano, avevano ottenuto il pieno consenso e plauso del pubblico. Forse si deve invece attribuire la causa di quel fiasco a intrighi orditi da una donna vendicativa, la Samoyloff, donna bellissima e a Milano influentissima, che era stata l’amante, forse, di Bellini, e che era forse ancora l’amante del compositore Giovanni Pacini, catanese anche lui, ma al suo conterraneo Bellini ostilissimo. Comunque sia, quell’insuccesso della Norma fu effimero: fu subito seguito da una piena ritrattazione concretatasi, alle rappresentazioni successive, in applausi e acclamazioni entusiastiche.

Il ’32 fu per Bellini un anno infruttuoso (fu in quell’anno che egli commise l’ingeneroso imperdonabile errore di condur seco a Napoli Giuditta Turina: a Napoli dove Maddalena Fumaroli andava languendo e lentamente spegnendosi!).

Beatrice di Tenda, l’ultima opera scritta da Bellini in Italia, fu composta, probabilmente, fra gli ultimi giorni del ’32 e i primi mesi del ’33, e andò in scena alla Fenice di Venezia il 16 marzo del ’33, con esito sfavorevole.

Nel ’33 Bellini viene invitato a Londra e a Parigi per dirigervi esecuzioni di opere proprie e per scriverne magari di nuove. L’invito era talmente lusinghiero da non poter essere rifiutato. D’altra parte, Bellini doveva essere contento di potersi allontanare dall’Italia, allontanandosi così da crucci e fastidi e dispiaceri dei quali egli non poteva non riconoscere la causa in se stesso, ma che in ogni modo troppo lo turbavano e innervosivano.

A Londra ebbe accoglienze trionfali. E assisté a una rappresentazione della Sonnambula, divinamente cantata da Maria Malibran per la quale s’accese subito di amore appassionato. (Fu la Malibran altrettanto innamorata di lui? Non si sa. Significativo però che quando essa ebbe notizia della morte di Bellini disse: «Sento che lo seguirò presto anch’io». E infatti morì il 24 settembre del ’36, esattamente un anno dopo che era morto Bellini).

A Parigi andò nel ’34, anche là accolto non solo con deferenza ma con manifestazioni di ammirazione quali nessun principe dell’arte avrebbe potuto desiderare maggiori. E vi conobbe Rossini, che lo onorò e confortò della sua stima e amicizia, e vi conobbe il vecchio glorioso Cherubini, e Chopin e Liszt e Heine e tanti altri artisti illustri. E a Parigi incontra quel Conte Carlo Pepoli, mediocrissimo poeta, dal quale gli fu offerto il libretto dei Puritani di Scozia, l’ultimo che egli avrebbe musicato. Per sottrarsi alle lusinghe e agli obblighi della vita mondana, e poter dunque lavorare in favorevole isolamento, ma probabilmente anche perché gli obblighi della vita mondana troppo affaticavano il suo corpo già irreparabilmente minato dal male, Bellini si rifugiò da Parigi a Puteaux, in casa di certi coniugi Levoys. E appunto a Puteaux fu da lui composta, con meditata lentezza e con specialissima cura di perfezione tecnica, l’ultima sua opera, I Puritani, su libretto derivato da un vaudeville dell’Ancelot intitolato Têtes rondes et Cavaliers.

La prima rappresentazione dell’opera fu data la sera del 25 gennaio del ’35 al Teatro italiano, esecutori Giulietta Grisi, Rubini, Tamburini e Lablache. L’esito parve superare anche quello precedentemente ottenuto dalle opere belliniane più fortunate. Si applaudì, si gridò di entusiasmo, e Luigi Filippo decorò l’autore della Legion d’Onore.

Dopo appena otto mesi da quella serata gloriosa Bellini moriva, a Puteaux, stroncato dalla malattia che già l’aveva più volte colpito (complicata, in fine, da un ascesso al fegato). Poiché durante la malattia la Lewys si era opposta a che Bellini ricevesse visite di amici, si vociferò – cosa, che io mi sappia, non mai provata – di una sua ardente passione amorosa per il giovane maestro e di una sua folle gelosia. E poiché due o tre giorni prima che Bellini morisse i Lewys lasciarono inspiegabilmente la loro casa – sì che Bellini morì non da altri assistito che da due domestici – nacque il sospetto ce egli fosse stato dai Lewys avvelenato. Ma l’autopsia del cadavere, ordinata dal Re, diede, in quanto all’avvelenamento, risultati del tutto negativi.

Alla spoglia di Bellini furono rese a Parigi, per iniziativa di Rossini, e di Cherubini e Paër e Carafa e Halevy e di altri musicisti, e per interessamento della Corte, e con la partecipazione di innumerevole folla, onoranze solenni. Non meno solenni le onoranze tributate alla salma del grande Maestro quando, il 16 settembre 1870, essa fu traslata da Parigi a Catania.

Iconografia – Il Museo Belliniano di Catania (si deve grande riconoscenza a Benedetto Condorelli suo amorevole ordinatore e custode) possiede e offre al visitatore, oltre che la contemplazione e l’esame di preziosi manoscritti del Maestro, un ricco repertorio di iconografia belliniana: immagini di Bellini, riferibili a vari periodi della sua vita, e immagini dei suoi famigliari e delle donne da lui maggiormente amate e degli esecutori delle sue opere; e vedute dei luoghi dove egli visse, e dei teatri nei quali furono rappresentate le sue opere; e dei monumenti storici di varia importanza.

Documento di valore dubbio, o forse nullo, il ritratto di Maddalena Fumaroli, meno che mediocre copia di un ritratto fatto «a memoria» da un ignoto disegnatore. Ma dalle varie immagini di Bellini – da quella, di lui poco più che fanciullo, del Maldarelli, a quello del Patania; dalla miniatura eseguita dalla Malibran al bustino modellato dal Dantan – si ha una validissima impressione di quella che dovette essere la bellezza della sua persona e del fascino che egli poté esercitare su quanti lo conobbero, e specialmente su le donne.

Vale la pena di rileggere, nelle Notti fiorentine di Enrico Heine, la descrizione di Bellini seduto ai piedi della principessa di Belgioioso nel salotto parigino di madame Jubert: «Era una figura alta e slanciata» (la sua statura era infatti di circa un metro e ottanta) «che si muoveva con grazia, potrei dire con civetteria. Un volto regolare un po’ allungato, dalla carnagione rosea; i capelli di un biondo chiaro, quasi d’oro, a lunghi riccioli; la fronte alta, molto alta, il naso diritto, gli occhi azzurro chiaro, la bocca ben tagliata, il mento rotondo ... »

L’arte e le opere: spiriti e forme. Molte volte io ho pensato che la lettura dell’Epistolario belliniano, utile e magari prezioso per gli storici e critici che vogliano cercarvi precisi dati informativi della vita e dell’attività creativa dell’artista, dovrebbe essere sconsigliata al comune lettore. Salvo quei casi in cui Bellini vi tratta delle sue proprie opere e dell’esecuzione di esse – sui quali casi dice nettamente quel che vuol dire – sono infatti lettere sciatte e spesso anche sgrammaticate, troppo dimostrative di una estrema scarsità di cultura e di estrema limitatezza di interessi culturali; lettere, insomma, in quanto scritte da un artista quale Bellini, piuttosto nocive che vantaggiose alla grandezza del loro autore. Ma proprio l’epistolario, più di qualsiasi altra testimonianza, è poi, a mio parere, tale da porre in grande perplessità e penoso imbarazzo anche quel lettore appassionato amante e ammiratore del genio di Bellini che volesse cercarvi l’espressione di pensieri, idee, intenzioni, interessi spirituali, del tutto rispondenti all’altezza di attrazioni artistiche da Bellini raggiunte. Molti slanci affettuosi, sì, e accenti di tenerezza quasi fanciullesca, ed espressioni di una quasi virginale verecondia; ma tutto questo mischiato a non rare espressioni di scarsa generosità umana e di calcolato egoismo e di sospettosa ombrosità.

Ma forse è assurdo pensare alla possibilità di un perfetto parallelismo di significato morale tra la vita reale di un grande artista e il suo mondo fantastico. Accontentiamoci dunque di considerare in Bellini, piuttosto che l’uomo che egli fu nella realtà, il grande impareggiabile artista di genio che egli fu nelle sue opere.

Di Bellini e dell’opera sua io che oggi qui scrivo ho scritto durante quarant’anni (da quel primo mio saggio critico che fu pubblicato nel 1916) moltissime volte. Oggi - ritengo mio dovere confessarlo – mi accorgo di non aver notato cose che dovevano essere rilevate, e di aver detto male cose che dovevano essere dette meglio. Il che dimostra una volta di più che alla comprensione della grande arte non si può pervenire che per gradi, attraverso un lungo amorevole studio che, senza la pretesa di giungere a conclusioni definitive, intenda contribuire alla illuminazione e conoscenza di essa.

Nel considerare Bellini come il più grande e più puro lirico di tutto il teatro musicale dell’Ottocento credo che oggi possiamo essere tutti d’accordo. Dubito si sia tutti ugualmente d’accordo sul significato che si possa o si debba attribuire alla parola lirismo.

Mi pare che i più di coloro (me compreso) che sino ad oggi hanno scritto su le opere di Bellini, tanto si siano sentiti felici di cedere all’inebriante divino incanto di certe melodie da essere indotti a definire aprioristicamente come espressioni liriche soltanto le melodie, sottovalutando così a priori tutte quelle espressioni musicali che vere e proprie melodie non possono dirsi. Onde l’errore di aver attribuito e attribuire, aprioristicamente, un valore almeno intenzionale di canto a tutte le melodie, negandolo invece a quelle espressioni continuamente frante e mutevolissime che nell’opera musicale di teatro vengono dette recitativi.

Quarant’anni fa – sono contento di essere ancora dello stesso parere – io sostenevo che canto sono, in qualsiasi musica, soltanto quelle espressioni che hanno caratteri di vocalità.

«Vocalità, canto, è in somma una qualità tutta interiore dell’espressione musicale: è emozione, umanità, e dunque essenzialità. La bellezza di un disegno o arabesco sonoro puramente strumentale è soprattutto nella linea stessa del disegno, nei geroglifici dell’arabesco, una bellezza che, per così dire, si vede; la bellezza del canto, del canto veramente vocale, è nello spirito e nel perché della cosa, ed è una bellezza che si sente. E tanto il carattere di canto, di vocalità, è indipendente dalla estensione e costruzione architettonica di una espressione musicale, che si può benissimo trovare più canto in una battuta di cosiddetto recitativo che non in una lunga aria di cento battute. Del tutto perciò erronea la identificazione di melodia e canto. Canto è anche, implicitamente, melodia; melodia può non essere per niente affatto canto.»

Non solo sono sempre dello stesso parere, ma oggi aggiungerò che la melodia potendo non essere per niente affatto canto, essa, anche quando debba essere detta melodia, può essere del tutto priva di lirismo, e che invece deve essere riconosciuto un vero e proprio valore lirico a magari poche note di cosiddetto recitativo, quando esse tanto siano canto da poter destare nell’ascoltatore un sia pur fuggevole palpito di emozione.

Che certe melodie di Bellini abbiano una stupenda bellezza non mai da nessun musicista superata né eguagliata è cosa che credo non possa essere da nessuno negata. Ma forse non è stato mai abbastanza rilevato il valore lirico che nelle opere di Bellini hanno i cosiddetti recitativi, un valore che anche quando – per deficienza del testo poetico – non sia assoluto, è nondimeno importantissimo in quanto preannuncio di una verità estetica da perseguire e conquistare.

Più volte io ho citato a questo proposito una certa lettera (pubblicata dal [Cicconetti] nel 1859) che Bellini avrebbe scritto a un suo amico siciliano su la fine del ’28 o sul principio del ’29.

« ... studio attentamente il carattere dei personaggi, le passioni che li predominano e i sentimenti che esprimono. Invaso dagli affetti di ciascun di loro, imagino [sic] d’esser divenuto quel desso che parla ... Conoscendo che la musica risulta da varietà di suoni, e che le passioni degli uomini si appalesano con tuoni diversamente modificati, dall’incessante osservazione di essi ho ricavato la favella del sentimento per l’arte mia. Chiuso quindi nella mia stanza, comincio a declamare la parte del personaggio del dramma con tutto il calore della passione» (si dice che Bellini lo facesse ponendosi dinanzi a uno specchio) «e osservo intanto le inflessioni della mia voce … » ecc., ecc.

Lettera della cui autenticità si può dubitare (dato che, per quel che io ne so, non ne è mai stato rintracciato l’originale), ma verosimile anche se apocrifa. E, appunto perché verosimile, validissima a dimostrare che Bellini non fu soltanto quel creatore di divine melodie in quanto tale universalmente celebrato, ma fu anche il primo di tutti i musicisti dell’Ottocento a sentire e intuire che i personaggi di un dramma scenico devono vivere anche nei cosiddetti recitativi, il primo di tutti i musicisti dell’Ottocento (non escluso Rossini) che, per quanto era possibile date le forme del melodramma ottocentesco, seppe dare anche ai recitativi un vero e proprio valore lirico.

Può essere riconosciuto a Bellini anche un considerevole valore di contrappuntista? No, ma non per sua incapacità. Io già citai, tant’anni fa, il quintetto del Pirata a dimostrazione della sua capacità, avesse voluto servirsene, di contrappuntista. Non se ne servì perché, dato il suo modo di concepire l’espressione musicale dell’opera scenica, di tessiture contrappuntistiche non sentiva, non poteva sentire bisogno.

Delle sue doti e qualità e maestria di armonista non mi sentirei, oggi, di osare quella strenua difesa che quarant’anni fa ritenni si potesse pronunciare: ma ancora oggi penso che al linguaggio armonistico di Bellini debba essere riconosciuto un notevole singolare valore. Scorretto, il tessuto armonistico di Bellini, no, mai. Povero? Diciamo, piuttosto, semplice; ma non meno ricco di quello delle opere di Spontini e Rossini e Donizetti e del primo Verdi. Le modulazioni tonali vi hanno sempre una profonda ragione d’essere, e certi accordi dissonanti vi sono usati con una arditezza quale non avevano quasi mai osata gli altri più celebrati compositori di quel tempo.

Di Bellini orchestratore sono stati dati molte volte, con deplorevole leggerezza, giudizi peggio che severi. Ora, affermare che la maestria di orchestratore di Bellini fosse pari a quella di un Cherubini, di uno Spontini, o di Donizetti, o di Rossini (del quale la partitura del Barbiere rimane ancora oggi uno stupendo saggio di assoluta perfezione, oltre che formale, anche timbrica e dinamica) no, non si può. Ma neppure si può dire che Bellini non conoscesse affatto il carattere e le qualità dei vari strumenti dell’orchestra (a dimostrare il contrario basterebbero certe pagine dei Puritani); né si può dire che le sue opere sono orchestrate non solo poveramente ma con innumerevoli errori di impasti e di equilibrio sonoro. Cherubini, interrogato una volta sul valore dell’orchestrazione belliniana, rispose che Bellini «n’en eut pas pu placer une autre sous ses mélodies», e disse cosa giustissima. Sarebbe ridicolo e assurdo pretendere di trovare nella orchestrazione della Sonnambula, della Norma, dei Puritani, una grande varietà e ricchezza di timbri e impasti. Non si può chiederle che quella limpidezza che essa doveva avere, e che ha, sempre.

Trattando in particolare del lirismo di Bellini, e riferendomi a quelle arie, a quelle melodie, nelle quali pareva anche a me che si dovesse cercare il perché e il come di quel sublime dono lirico, mi parve una volta si potesse dire che «il lirismo di Bellini non solo nasce quasi sempre come espressione risolutiva e conclusiva del dramma, ma è del dramma superamento. È canto che sgorga come espressione essenziale di una emozione suscitata dal dramma, ma che specialmente sgorga nei punti risolutivi del dramma stesso, così come un fuoco divampa dove sian fatti convergere i raggi di una luce calda».

Similitudine magari felice, ma la realtà di un fatto non si spiega con le similitudini. Comunque sia, se ancora ritengo si possa dire che molte volte il canto belliniano sgorga come superamento del dramma, oggi, riascoltando dentro di me quelle che sono le tre più miracolose melodie belliniane - «Ah, non credea mirarti» della Sonnambula, la «Casta Diva» della Norma, «Qui la voce sua soave» dei Puritani – oggi sento che quelle tre melodie dovrebbero essere considerate, piuttosto che come superamento del dramma, come evasioni liriche dalla realtà terrena verso un Paradiso di suprema assoluta purezza. Evasione l’aria di Amina, che nel suo sonno non vede né le cose né gli esseri che le stanno d’attorno; evasione la preghiera di Norma, che compiendo il misterioso sacro rito a lei commesso non solo abolisce la realtà circostante ma anche annulla le sue angosce di donna innamorata e colpevole; evasione l’aria di Elvira, che la follia ha del tutto isolata dal mondo reale, tanto che essa neppure riconosce fra le persone presenti quelle a lei maggiormente legate da vincoli famigliari. Beninteso che per creare melodie come queste tre non basta cercare libretti d’opera che favoriscano le evasioni dalla realtà terrena! Può bastare, sì, ma soltanto a musicisti di genio come Bellini. Ma non credo irragionevole dire che neppure Bellini, nonostante il suo sovrano dono di creazione lirica, avrebbe potuto creare quelle sue tre divine melodie se in tutt’e tre i casi la vicenda scenica non lo avesse aiutato a potersi librare a volo nel puro aere celeste. Perché, infatti, di melodie che pur essendo e dovendo essere dette melodie sono del tutto prive di lirismo, e dunque di ragion d’essere, ce ne sono molte anche nelle opere di Bellini, come ce ne sono molte – troppe – nelle opere di Rossini e in quelle di Donizetti e anche nelle opere di Verdi.

Un celebre compositore di questo nostro tempo si è compiaciuto, recentemente, di sentenziare che mentre Beethoven non poteva trovar melodie se non andando con grandi sforzi a cercarle, Bellini di cercarle non aveva affatto bisogno perché erano esse che andavano a lui già bell’e fatte. Prendiamola per una spiritosa facezia, per non doverla dire una scemenza. Che Bellini abbia rifatto sette o nove volte la musica della «Casta Diva» prima di poter giungere a quella sublime perfezione, lineare e ritmica e armonistica, che tutti conosciamo, sarà o non sarà; ma è certo che la creazione delle sue melodie più belle dovette costargli lunghi e forse tormentosi travagli. Non erano, no, le melodie che andavano a lui già bell’e fatte. Era il suo genio che sapeva come cercarle e crearle: il suo genio di musicista mediterraneo, italiano, siciliano, figlio della terra sacra alla poesia e alla musica onde erano nati, in antico, il mitico Stesicoro e Teocrito, artisti di grandezza simile alla sua.

Bibliografia – La bibliografia belliniana non è certo, neppure oggi, ricca e importante quanto quella riguardante certi altri musicisti italiani dell’Ottocento: Rossini e Verdi soprattutto. Non si può però dire che sia scarsissima e trascurabile.

Purtroppo si può lamentare che nei Dizionari musicali stranieri (compreso quello del Grove) e nelle Storie straniere della musica (compresavi una recentissima di Hans Schnoor) rimanga tuttora limitatissimo il riconoscimento dell’importanza e del valore dell’arte belliniana. In compenso, molte e bellissime pagine, ricche di notizie accuratamente scelte e di osservazioni essenzialissime, sono a Bellini dedicate nelle più recenti Storie della musica di autori italiani: cioè in quella di Franco Abbiati e in quella di Andrea Della Corte e Guido Pannain; cosa, del resto, che era da aspettarsi, data la cultura e la sensibilità artistica e l’acume critico degli autori.

Lasciando da parte i numerosi opuscoli occasionali, le poesie celebrative, i resoconti di commemorazioni postume (pubblicazioni delle quali può trovarsi l’elenco nel Catalogo del Museo Belliniano di Catania: Catania 1935); e lasciando da parte gli opuscoli usciti, anche in lingue straniere, nel 1935, celebrandosi allora il primo centenario della nascita di Bellini; la bibliografia belliniana più considerevole può essere ridotta, a parer mio, alle opere seguenti.

F[ilippo] Cicconetti: Vita di Vincenzo Bellini (Prato, 1859);

Giovanni Pacini: Le mie memorie (Firenze, 1865-75); Pougin [Arthur]: Bellini (Parigi, 1868); E[milia] Branca (la vedova del poeta Felice Romani): Felice Romani e i più reputati maestri di musica del suo tempo (Torino, 1882);

Francesco Florimo: Bellini, memorie e lettere (Firenze, 1882), lettere talvolta evidentemente corrette; Michele Scherillo: Belliniana, Vincenzo Bellini, Note aneddotiche e critiche (Ancona, 1882); Antonino Amore: vari saggi biografico - critici, fra i quali specialmente notevole il volumetto Belliniana (Catania, 1894), contenente alcuni scritti polemici, in contrasto con Michele Scherillo, a riguardo di più o meno comprovabili trasposizioni operate da Bellini di certi pezzi o frammenti di musica sua da una a un’altra delle proprie opere: polemica, in fin dei conti, del tutto vana; Ildebrando Pizzetti: La musica di Vincenzo Bellini (Firenze, 1916; stampato poi in Intermezzi critici (Firenze, 1920) e ancora in La musica italiana dell’Ottocento (Torino, 1946)

[Antonio] Aniante: Vita di Bellini (Torino, 1925), prosa appassionata di un poeta innamorato del soggetto: biografia probabilmente più fantastica che non del tutto veridica, ma in ogni modo avvincente. Interessante la citazione di frammenti delle poesie scritte da Maddalena Fumaroli (p. e.: «Dopo tante lunghe pene / in cui passo i giorni miei, / almen fossero gli dei / più pietosi al mio martir. / Non è vita una tal sorte; / ma sì lunga è questa morte / ch’io son stanca di morir. Strofette arcadiche, metastasiane, ma che mi pare non possano giudicarsi tali, come ha scritto un recente biografo di B., «da fare accapponare la pelle»!);

O[razio] Viola: Bibliografia belliniana, e alcuni altri scritti minori (Catania 1923); Fr[ancesco] Pastura: Lettere di Bellini (Catania 1935); Luisa Cambi: Bellini (Milano 1934), una ampia biografia quale soltanto poteva scrivere una gentile donna adoratrice, senza una pur minima riserva, della musica belliniana, e a Bellini profondamente devota; Luisa Cambi: Bellini Epistolario (Milano, 1943), del quale ho detto già, in questo scritto, ciò che io credo si possa pensare; e ancora: Bellini, saggi biografico critici di Luisa Cambi, Andrea Della Corte, Gianandrea Gavazzeni, Carlo Holl, E. F. Dent, Jean [Chantevoir], Adelmo Damerini, con prefazione di I[ldebrando] P[izzetti] (Milano, 1936); e infine Ottavio Tiby: Vincenzo Bellini (Torino, s. d.), una breve biografia di carattere popolare corredata da una ventina di illustrazioni.

F.to

Ildebrando Pizzetti

All’Ing. Guido Valcarenghi

Direzione della Casa Editrice G. Ricordi e C.

Via Berchet 2

Milano

[Nota a penna di altra mano]

Al Mo Barblau

Vincenzo Bellini

Physical Attributes

No. Sheets 16

Envelope 1

Size 280 X 220 mm

Letter name LLET016167